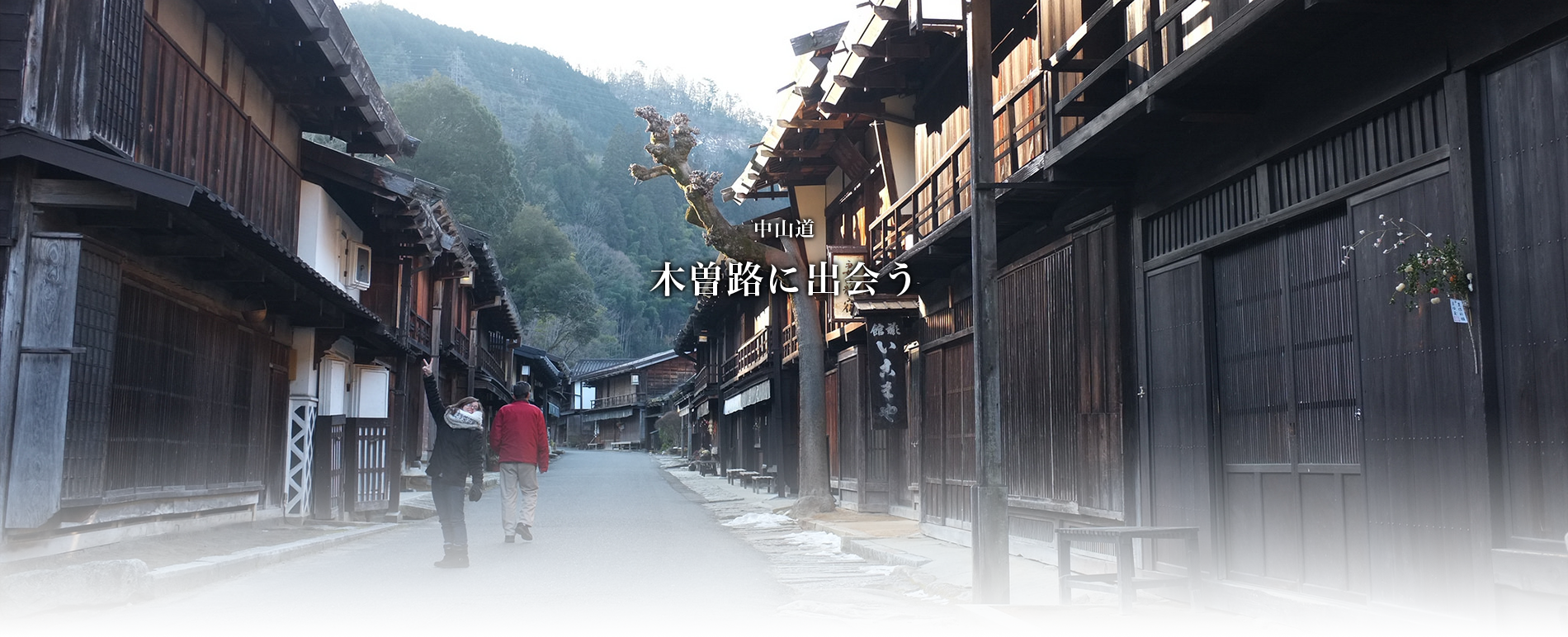

妻籠宿

中山道とは江戸時代の五街道のひとつで、京と江戸を結んだものです。中山道は木曽を通るので「木曽路」とも呼ばれ、参勤交代や大名や皇族のお輿入れにも盛んに利用されました。

全工程が約540kmの街道に69ヶ所の宿場が置かれ、そのうち11宿が木曽にあります。

>日本遺産story4で詳細を読む

中山道69次のうち江戸から数えて42番目となる妻籠宿は、中山道と伊那街道が交叉する交通の要衝として古くから賑わいをみせていました。中山道の中でも、江戸期の趣を今も色濃く残した宿場町です。

>日本遺産「妻籠保存地区」を読む

昔の古い石の階段、格子戸、土壁、木製の提灯に沿って歩くにつれ、この場所は時間が止まっているに違いないと感じられます。この宿場町は文化遺産保護事業によって保存されていますが、今も人が生活している町です。

妻籠宿の一般的な家屋の屋根は、谷から吹く強風から守るために、ただ石だけを置いた単純な構造になっています。軒下には宿場町での暮らしの一片を見つけることができます。町のそこかしこに溢れる現代の人々の営みの様子から、昔の人々の生活を想像して歩くのはとても楽しいものです。

妻籠宿の通りの中に、「脇本陣奥谷」という古い家屋があります。

いろりや庭園のある脇本陣奥谷は、古の日本家屋の雰囲気をそのまま残しています。政府役人のための予備の住居として建てられた建物で、古い家具、絵画、人形などが今なお残されています。

いろりの上部から入ってくる日の光を眺めるには冬の季節が最高です。いろりの火で足を温めながら幾筋かの光の中で煙が舞う様子を見てください。木の壁は何年もの間に堆積した煤のお陰で腐食や虫の害を免れ保全されてきました。

隣接した南木曽町博物館ではこの地域の伐採の歴史を展示しており、伐採道具や木曽五木の木板が飾られています。

古い味噌発酵用のお釜や、吊るされた干し柿のように、私たちに身近なノスタルジーを感じさせるものがあると思えば、掲示板には江戸時代の法律が記されています。郵便局の内部には明治時代の面影が残っていて、古い郵便箱やはがきなどの品々が展示されています。

少し歩いただけで、さまざまな時代の人の痕跡と出会うことができる、それが妻籠宿の最大の魅力でした。

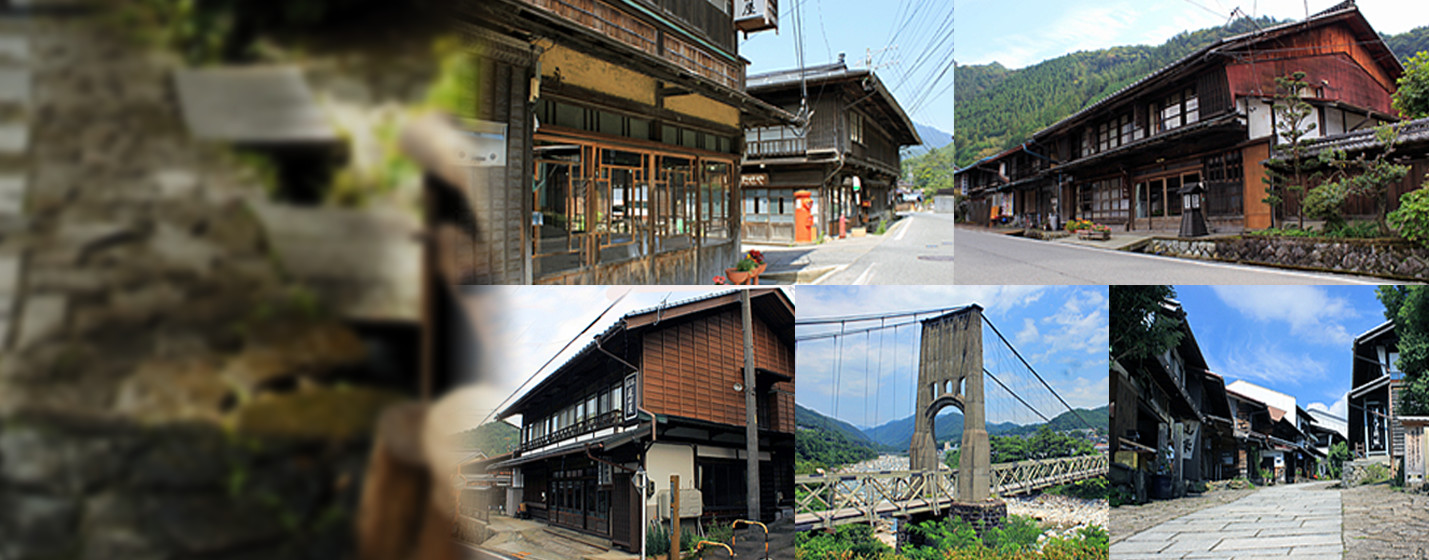

今回ご紹介した妻籠宿を含めて中山道には11の宿場があります。

各宿場はそれぞれ違った歴史上の役割や成り立ちを持ち、独自の魅力に溢れています。

郷土料理

地元の特産品や五平餅などの美味しいおやつを販売する土産物屋がいたるところにあります。

五平餅はつぶしたご飯を平らな楕円形に形作り、串を差し味噌などのたれを付けてあぶったものです。

また、蒸したてのお焼きも味わうことができます。お焼きの中身としてはやや珍しい部類ですがクルミあんのお焼きはぜひおすすめします。

そのほかに、木曽の郷土料理として知られているものとして蕎麦やすんき漬けという漬物があります。

宿場町を歩きながら各時代に生きた人が愛した郷土料理を味わって、体の中からタイムスリップしたような気持ちになりました。

寝覚の床

中山道十一宿の一つ、上松宿のほど近くには寝覚の床と呼ばれる景勝地があります。

自然美に優れ、奇岩の織り成す渓谷美で名高く、桟、鳥居峠からの御嶽など街道を彩る風景は昔から旅人の心を癒してきました。また、お伽話の浦島太郎に出てくる舞台としても知られています。

>日本遺産「寝覚の床」を読む

寝覚の床は、長年川によって削られた花崗岩の川床で、その周りにまるで神々に散らかされたかのように丸い巨大な岩がゴロゴロと折り重なっています。巨石の向こうの花崗岩の厚板の上には小さい神社があります。神社から眼下を見渡すと、どこまでも続く碧緑の川を縁取るように白く輝く花崗岩の連なりと、その向こうに鎮座する山々の深緑の雄大な景色が広がっています。

歴史を重んじ挑戦を続ける

木器漆器

中山道のお土産を選ぶならば、木曽漆器はいかがでしょうか。木曽漆器について、春野屋漆器工房 伝統工芸士 塗師 小林広幸氏に、お話を伺いました。小林さんは、伝統を現在に活かすために変化も積極的に受け入れ、木曽漆器のさらなる発展に尽力しています。

日本の漆工芸には数万年もの歴史があります。有名な木曽ヒノキを含め、この地域の豊富な木材資源を活かした産業として始まった漆器づくりですが、ワニスに使用される重要な素材が木曽で発見されてからはさらなる発展を遂げました。

伝統的技術の保護だけでなく、職人による挑戦は今も続いています。木目を美しく浮き出させたものや、複雑な色の移り変わりが楽しめるものなど、木曽では様々な色調の作品に出会うことができます。

高品質の漆器は安くはありませんが、正しく手入れすれば100年以上も使用することができます。漆には天然の酸と油が豊富に含まれているので、水や細菌に強く抗酸性です。また、一定の高温にも耐えることができます。漆器は間違いなく永久的な工芸品と考えられます。漆器で食べると味さえも美味しくなると言われています!

幕府による厳しい森林保護は、一時木曽の人々を苦しめはしましたが、結果として現代まで続く豊かな木工工芸品が生まれるきっかけとなりました。そうして職人の手によって受け継がれ磨かれた技術が、現代の私たちの生活を彩ってくれています。